立春作为二十四节气之首,自古便是农耕文明的序章,亦是文人墨客笔下的诗意盛典。从帝王祭典到民间烟火,从鞭打春牛到咬春尝鲜,千年习俗在诗词中凝成永恒。让我们循着古人的笔墨,共赏立春的诗意与生机。

迎春:天地共祈新岁始

立春之要,首在“迎春”。秦汉时期,天子率百官至东郊祭青帝、鞭土牛,祈愿风调雨顺、五谷丰登;唐宋以来,民间剪春幡、戴春燕,以红绿彩绸点缀门楣,将迎春仪式融入生活美学。

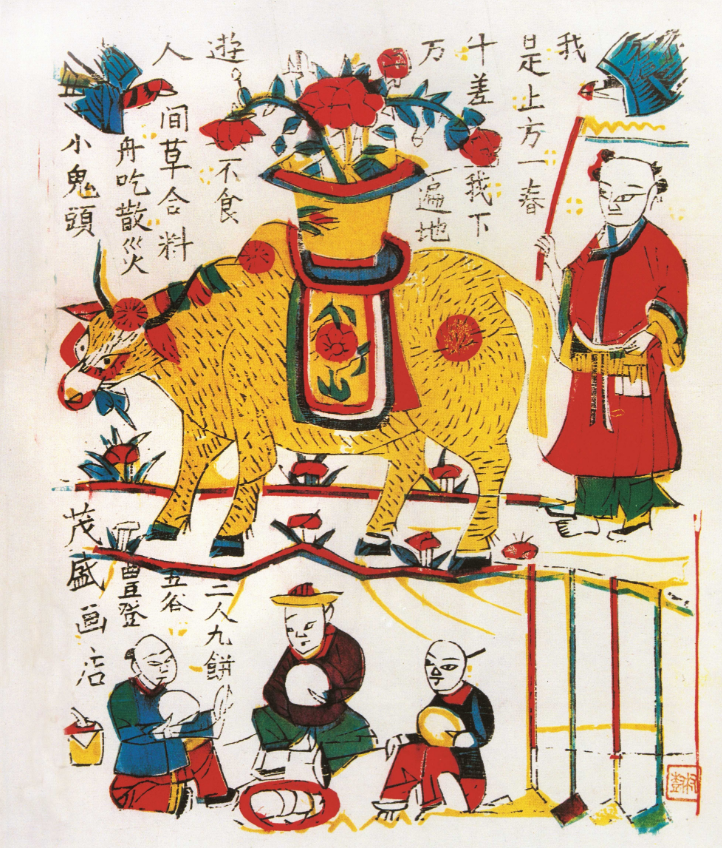

清代《春牛图》,王树村藏。(图源:唯美民艺馆)

元代贯云石在《清江引•立春》中描绘此景:“金钗影摇春燕斜,木杪生春叶。水塘春始波,火候春初热。土牛儿载将春到也。”女子头戴燕形金钗,春水初泛涟漪,土牛驮春而来——寥寥数语,将春日景象跃然纸上。

唐代张九龄在《立春日晨起对积雪》中勾勒雪中迎春的壮观景象:“东郊斋祭所,应见五神来。”瑞雪覆竹梅,五方神灵莅临,诗中的“五神”契合五行之道,也寄托着“瑞雪兆丰年”的美好祈愿。

打春:鞭声唤醒第一犁

“打春牛,散六街尘。”这一盛行于唐宋的仪式,实为一场农耕文明的盛大动员。立春前一日,官府塑泥牛、百姓造土牛,待立春时鞭打春牛,寓意驱寒迎春、唤醒大地。

宋代孟元老在《东京梦华录》中记载:“百姓卖小春牛,往往花装栏坐,上列百戏人物。”市井街巷中,泥牛身披彩绸,百姓争抢碎土,有人撒于田间祈愿丰收,有人置于宅中以祈吉祥。元稹在诗中写道:“鞭牛县门外,争土盖蚕丛。”生动描绘官民同庆的盛况。而王镃的诗句“泥牛鞭散六街尘,生菜挑来叶叶春”则将碎土扬尘与春蔬嫩叶并置,寓意冬去春来、生机盎然。

这一看似质朴的仪式,实则承载着农耕民族对土地的敬畏与期盼:一鞭落下,冻土苏醒;再鞭响起,犁铧破土。

咬春:舌尖上的春之味

“春到人间一卷之。”立春的味道,藏在薄如蝉翼的春饼之中。自明代以来,萝卜清脆、荠菜鲜嫩、春韭辛香,包裹在柔韧的面皮中,一口咬下,寓意“咬得草根断,百事皆可做”,象征新岁新气象。

陆游曾在夔州任上写道:“春盘春酒年年好,试戴银幡判醉倒。”春盘中盛满时鲜,银幡轻摇鬓边,诗人以美食寄托立春的仪式感。清代林兰痴在诗中写道:“调羹汤饼佐春色。”点明立春食俗的真谛:春饼不仅承载时令之味,更寄托着“有头有尾”的圆满寓意。

从贵族“嚼春”的蜜饯萝卜,到百姓餐桌上的山药大枣粥,立春的饮食始终遵循“取新”之道——食新芽、尝新味,以味蕾感知时序更迭。

踏春:步履寻芳万物苏

“淑景迟迟,和风习习。”立春踏青之俗,宛若一首行走的诗。宋人范成大在《立春郊行》中描绘道:“竹拥溪桥麦盖坡,土牛行处亦笙歌。”竹影摇曳,麦浪翻滚,土牛巡游,笙歌袅袅,农人备耕、文人赋诗、商贾云集,立春郊野宛若一幅生动的《清明上河图》。

郭震诗云:“今日出东郊,东郊好春色。”直抒胸臆,展现春日盎然生机。而林景熙的诗句“五夜雪声梅角底,一春烟景竹筇初。”则以朦胧笔触勾勒出踏春的双重趣味:既有寒梅破雪、新竹初生的自然之美,也有“潮平浦口暮帆多”的人间烟火。

当脚步踏入田野,冬眠的大地悄然苏醒,人心亦随之舒展。

立春养生要点

立春养生关键在于防病保健,特别是初春,天气由寒转暖,应常开窗,保持空气清新。

此外,春季是进行运动养生的最佳时机,体操、慢跑、散步等,都是不错的选择。

立春后,气温开始上升,降雨开始增多,气温冷暖不定,“倒春寒”经常来袭,因此更要注重保暖。

在立春后,应该顺应自然规律,早睡早起,保持良好作息。

立春的到来

是大自然的赠礼

也是生活的启示

快来评论区分享

家乡的立春习俗吧